星占いの星座はどうやって決められたんですか?

星占いに使われる12の星座は黄道12星座と呼ばれています。では、なぜこれらの星座が星占いに使われるようになったのでしょうか?

その前に、星について少しご説明しましょう。

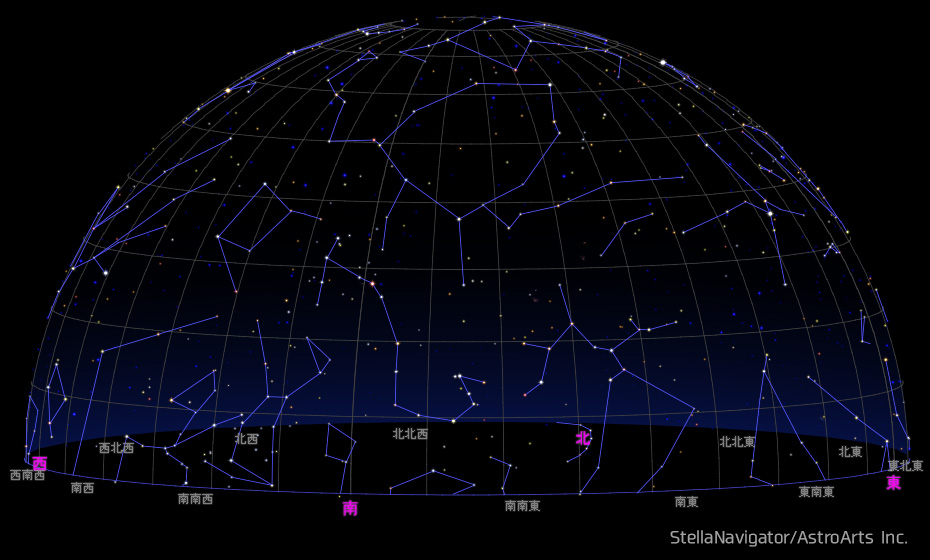

地球から見ると、星は常に互いの位置関係を保ったまま、時間や季節とともに西に動いていくように見えます。こうした空の様子を、星が描かれた丸い天井に見立てて天球と呼んでいます。

地球から見ると、星は常に互いの位置関係を保ったまま、時間や季節とともに西に動いていくように見えます。こうした空の様子を、星が描かれた丸い天井に見立てて天球と呼んでいます。

地球から見ると、星は天球に貼りついたまま、天球ごと動いているように見えるのです。

(天球は実際には存在しませんが、星の動きを観察するときの仮定として考えてください)

しかし、これにあてはまらない天体がいくつかあります。それが、太陽、月、惑星です。これらの天体は、他の星々の間を日々移動していくように見えるのです。

他の星と違った動きをしている天体はありませんか?

これは25年1月1日~4月1日の、夜7時、西の空の様子です(5日ごと)。

星座を形作る星が日を追うごとに西へ動いていく中、月と惑星だけがちがう動きをしていることがわかりますね。

太陽は常に決まった通り道を経て、1年で天球を一巡りします。この太陽の通り道が黄道。惑星も黄道に沿って動いていくように見えます。

昔の人たちにとって、地上に恵みをもたらす太陽は神様そのものでした。また、姿を変えながら日々移動していく月、他の星とは異なる動きをする惑星も、神の意志を伝える存在であると考え、その意思を読み取ろうとしたのです。これが、星占いの始まりだといわれていますです。

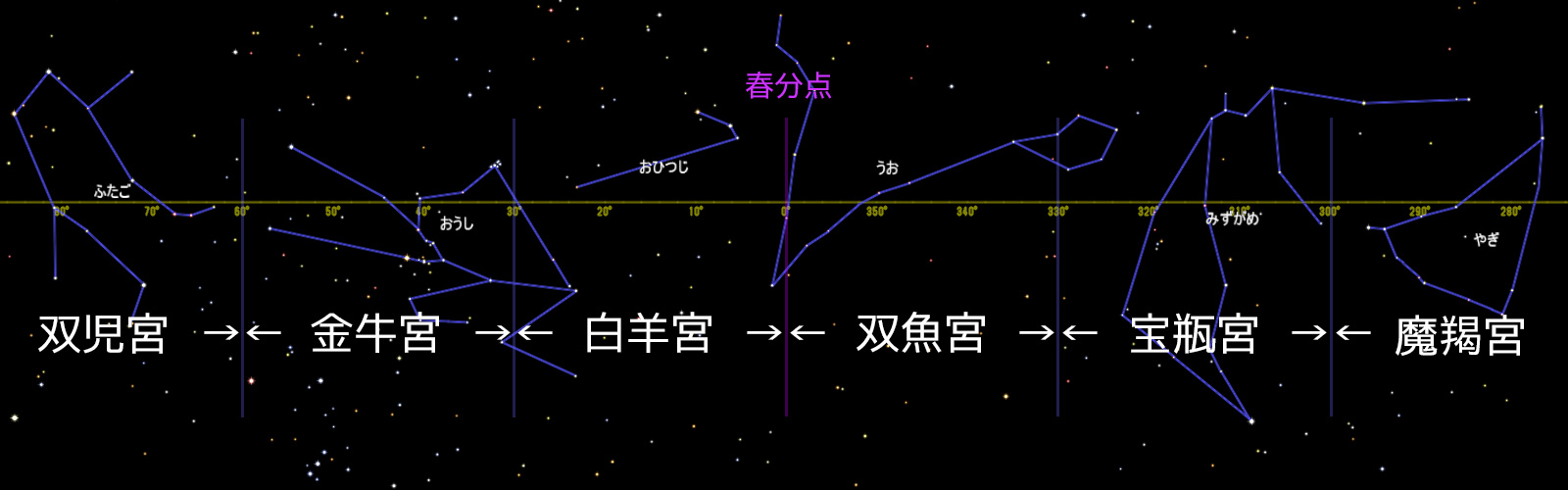

太陽や月・惑星たちの位置を詳しく調べるために、通り道である黄道には、わかりやすい目印が決められました。それが黄道12星座です。

星占いの星座には、実際の空ではあまり目立たないものもありますよね。一方で、オリオン座のような華やかな星座が使われていなかったりもします。これは、星占いに使われるのは太陽が通る星座だからなのです。

※この図は、天球を平らにして表現しています

上の図で、太陽・月・惑星の位置が黄道に沿っていること、またそこに黄道12星座があることを確かめてみてくださいね。

古代の天文学者は、天文現象や天体の動きを観測し、そこから国の将来や進むべき道を占いました。その当時、高度な天文知識を必要とする占いは、天文学者の仕事だったんですよ!

そうした占いが、やがて個人の運勢を占うものになっていきました。

黄道12星座と占いの12星座は違う?

一般に「○○座生まれ」と呼ばれる星占いの星座(誕生星座)は、その人が生まれたときに太陽が位置していた星座を意味します。

そして、その星座がその人の性格に影響を与える、ということなわけですが…

しかし、誕生星座が実際の星座にあてはまるわけではありません。

黄道12星座の大きさは、星座によってまちまちです。そこで、太陽が1か月ごとに一つの星座を移動するよう、春分点を頭として黄道を12等分し、それを12宮としました。「○○座生まれ」とは「○○宮生まれ」という意味。そして12宮は黄道12星座とは異なるものなのです。

参考までに、12宮の名称を記しておきます。

| おひつじ | おうし | ふたご | かに | しし | おとめ | てんびん | さそり | いて | やぎ | みずがめ | うお |

| 白羊宮 | 金牛宮 | 双児宮 | 巨蟹宮 | 獅子宮 | 処女宮 | 天秤宮 | 天蠍宮 | 人馬宮 | 魔羯宮 | 宝瓶宮 | 双魚宮 |

同じ名前のものもありますが、多くは星座と別の名前になっています。それでも、どの宮がどの星座に該当するのか、大体わかりますね!

これは今から約2000年前の星空です。

黄道12星座と12宮は微妙にずれていますね。

さらに。

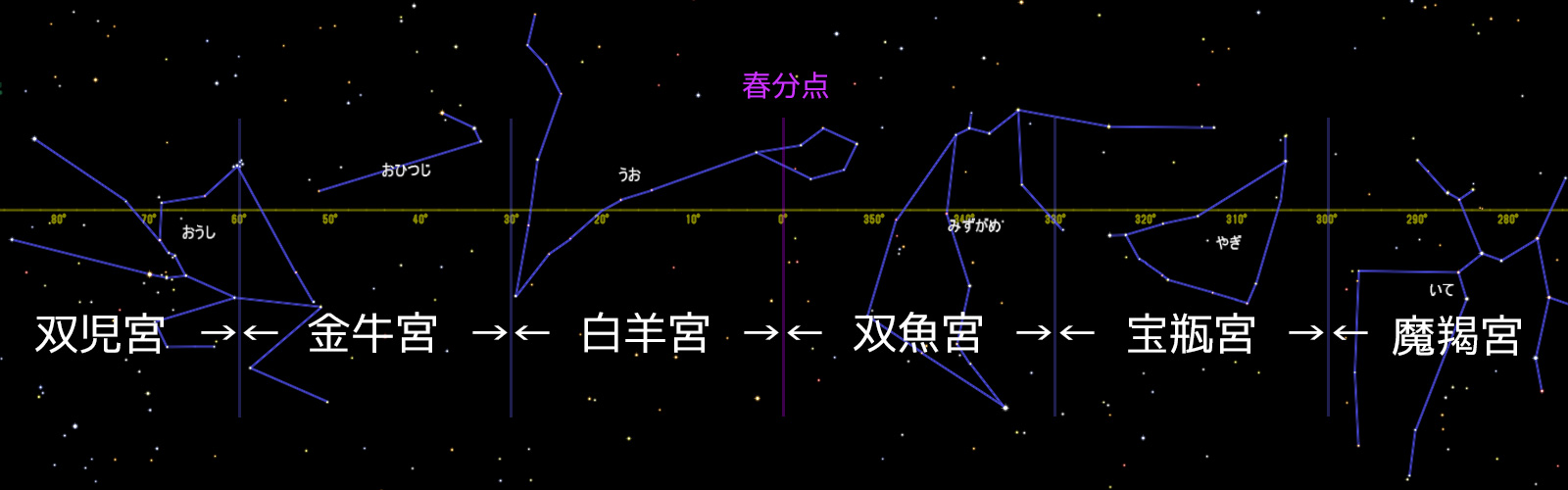

長い年月の間に、「黄道12星座」と「12宮」に大きな違いが生じてしまいました。

12宮は春分点から黄道を等分して作ったものですが、地球の歳差運動のため、春分点の位置が、12宮を決めた当時から次第に移動しているのです。その差は現在で星座およそ一つ分。つまり「○○座生まれ」の人の誕生日に、太陽はお隣の星座に位置することのほうが多いというわけです。

これが現在の黄道12星座と12宮の配置。

これだけずれると、何座生まれというべきなのか、わからなくなっちゃいますね!

星占いの星座には深い意味や長い歴史があるようですが、実際の星空(黄道12星座)とは大きく食い違っているのが現状、ということですね。